Facebook Halimi Zuhdy

Kamis, 14 Agustus 2025

Faidah; tiga kata yang sering dianggap sama, tapi sebenarnya berbeda اعلم،افهم، dan اعرف

Hidup Paling Nikmat

Fatwa vs Petuah: Menilik Asal Kata dan Implikasi Hukumnya

Perbedaan Walad dan Ibnu dalam Al-Qur'an

Mendengar” dalam Perspektif Al-Qur’an(Perbedaan: sam', istima', isgha, inshat)

Faidah: Bijak dalam Menyikapi Kesalahan Orang Lain (Perbedaan Mudahanah/مداهنة dan Mudarah/مداراة)

Masjid Butuh Kita, atau Kita Butuh Masjid?

Rahasia Nama Muhammad (محمد) dan Ahmad (أحمد) dalam Ilmu Bahasa Arab

Makna Kata Dhi'āfa (ضعافًا) dalam Al-Qur’an(Membincang Generasi Tangguh)

Nabi Yunus ditelan atau dimakan ikan? (Keunikan Kata dalam Al-Qur’an: “Iltaqama/Ditelan” Bukan “Ibtala'a”)

Menyelami Keterpaduan/Tanasub Ayat Al-Qur'an (Contoh Awal dan Akhir Surat Al-A'raf)

Mengapa "al-Bashar/البصر" Didahulukan atas "Al-Sam'a/السمع" dalam Surat Al-Kahfi?

Siapakah Mereka yang "Tidak Takut" dan "Tidak Bersedih" dalam Al-Qur'an?

Trevel, Kuliner, dan Wisata

Jumat, 18 Juli 2025

Menilik Asal Kata "Dakwah" dan Falsafahnya

Semangat Membara Para Ulama

Ailah, Di sinilah Kaum Yahudi dikutuk menjadi Kera.

Dalam Bahasa Arab, satu huruf bisa menjadi sebuah kalimat perintah?

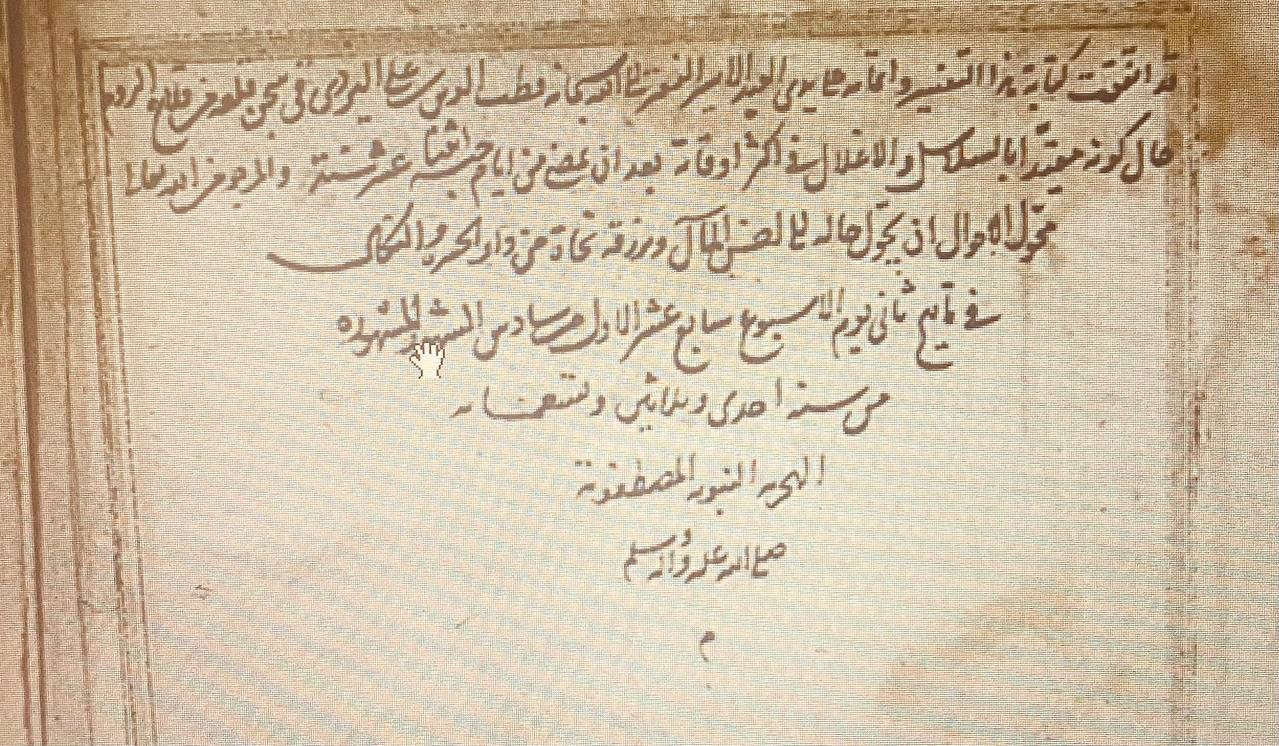

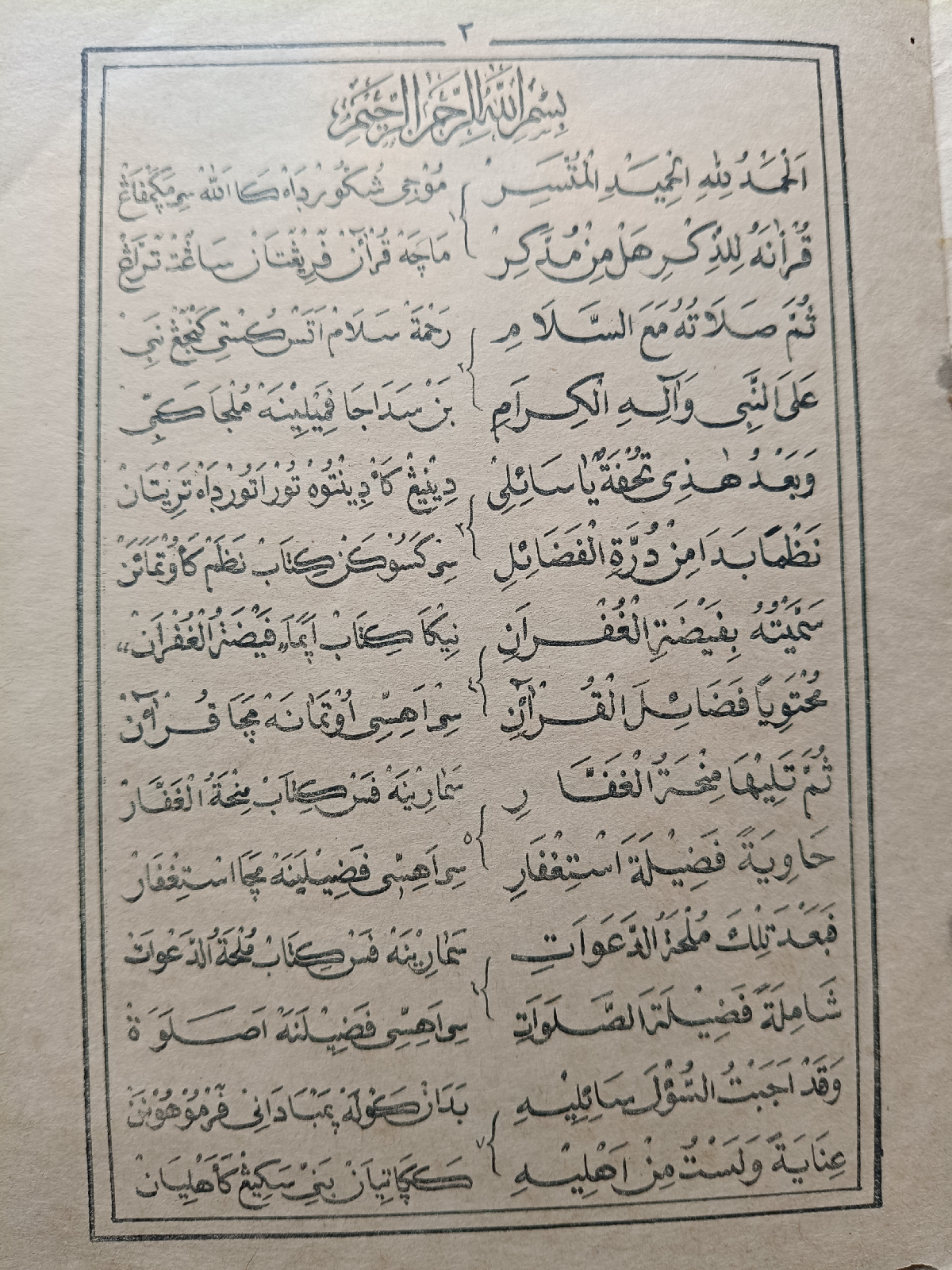

KH. Muhammad Jailani Nasri, Penulis Profuktif dari Brumbung #1

Kamis, 17 Juli 2025

Mengapa Kekerasan Masih Terjadi di Pondok Pesantren?

Pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi berakhlak, berilmu, dan beradab. Namun, realitas di lapangan tidak selalu seideal yang dibayangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus kekerasan di lingkungan pesantren baik fisik, verbal, maupun psikologis masih terus bermunculan. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan serius: mengapa kekerasan masih terjadi di pesantren?

1. Kekerasan yang Diwariskan Sebagai Tradisi

Salah satu akar utama adalah budaya senioritas yang diwariskan secara turun-temurun. Santri senior yang dulu menjadi korban kekerasan, sering kali berubah menjadi pelaku ketika mendapat posisi atau kuasa. Kekerasan dianggap sebagai “ujian mental” atau “proses pendewasaan”. Narasi ini berbahaya, karena menjadikan kekerasan sebagai tradisi yang dilegalkan, bukan disadari sebagai penyimpangan.

2. Minimnya Sistem dan Aturan Pencegahan

Banyak pesantren tidak memiliki kebijakan tertulis yang jelas tentang pencegahan kekerasan atau perundungan. Tanpa sistem yang kuat, pengawasan menjadi lemah, dan kekerasan kerap dianggap sebagai “urusan internal” yang tidak perlu dicampuri. Hal ini membuat kasus kekerasan sulit terdeteksi, dan pelaku tak tersentuh.

3. Komunikasi yang Kaku dan Satu Arah

Dalam sebagian pesantren, hubungan antara pengasuh dan santri masih bersifat sangat formal dan satu arah. Santri enggan melapor karena takut dianggap melawan, durhaka, atau kurang tawadhu’. Kurangnya ruang aman untuk berbicara dan menyampaikan keluhan membuat masalah kekerasan tersembunyi dan terus berulang.

4. Kurangnya Pendidikan Karakter bagi Pengurus dan Senior

Ironisnya, meskipun pesantren mengajarkan ilmu agama, tidak semua pembina dan senior memiliki kecakapan dalam mendidik dengan pendekatan psikologis dan empatik. Sebagian besar hanya melanjutkan pola yang ada: keras agar dituruti, tegas agar disegani, tanpa membedakan antara kedisiplinan dan kekerasan.

5. Ketiadaan Aktivitas Positif Pengganti

Ketika waktu santri hanya dipenuhi dengan rutinitas yang monoton dan tekanan belajar yang tinggi, mereka bisa mengalami kejenuhan dan stres. Dalam situasi itu, kekerasan bisa muncul sebagai pelampiasan emosi atau bentuk dominasi sosial. Minimnya aktivitas kreatif dan pengembangan diri menjadi celah munculnya perilaku menyimpang.

6. Tertutupnya Akses Pengawasan Eksternal

Beberapa pesantren masih menutup diri dari pengawasan eksternal, seperti dinas pendidikan, LSM, atau lembaga perlindungan anak. Ini menyulitkan evaluasi independen dan pencegahan dari luar. Padahal, pengawasan eksternal dapat memperkuat akuntabilitas dan membangun transparans

Mencegah kekerasan di pesantren bukan semata soal memberi sanksi, tapi mengubah pola pikir. Tradisi keras bukan warisan Nabi. Pendidikan sejati adalah yang membentuk santri dengan kasih sayang, bukan ketakutan. Sudah waktunya pesantren menata ulang sistem pendidikan, memperkuat kebijakan pencegahan kekerasan, dan membangun kultur dialog yang sehat.

Karena sejatinya, pesantren bukan tempat melahirkan trauma, tapi tempat tumbuhnya jiwa-jiwa yang tenang dan utuh.